Type-C只是一种接口,最直观的特点就是能够正反两面都能插上。于是在USB2.0协议下,需要将连接器A组的D+、D-端子与B组的对应端子直接相连。由于USB2.0的最高速率可以达到480Mbps,因此残桩不得长于2.5mm。

跟着博文做实验,那么我们最先考虑的必然就是将什么东西迁移到Type-C下。最常见的USB设备就是U盘了,那么我们可以先拿它来做个实验。

最常见的U盘是USB Type-A接口的,就是所谓的“插三次才找对方向”那种,该接口共有四个触点,从左往右分别是VBUS、D-、D+、GND。并不需要用到Type-C 定义的CC接口,因此将U盘迁移到Type-C下面变得容易无比:只需要将这四根线分别对应连起来就可以了。

其实刚刚有提到,为了保证信号完整性,残桩大小不得超过2.5mm,同样的,虽然平常情况下我们认为USB2.0的抗干扰性很好,但是为了保证信号高速稳定传输,还是要考虑传输线的特征阻抗才行。

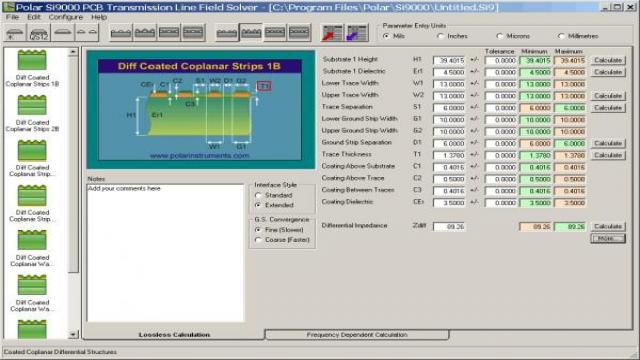

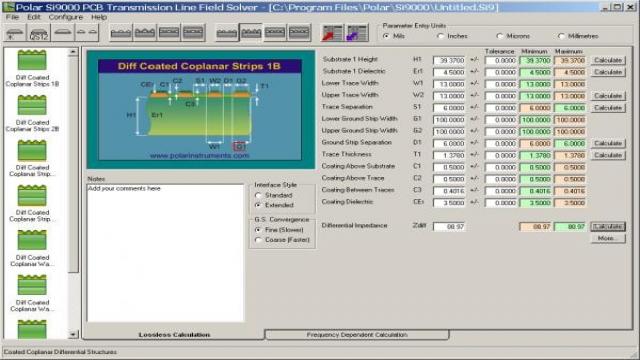

在一间不能进行阻抗控制的厂家制版,那么我们就需要自行计算(估算)线宽线距等参数,尽量让差分线的特征阻抗落在90Ω±10Ω的范围内,不然信号质量将得不到保证。

祭出PCB特征阻抗计算神器Polar SI9000,结合双层板的参数,计算出差分线的线宽线距等参数,只要按照这样的参数来设计板子就好了。

可以知道差分线线宽13mil,线距6mil的时候能够基本达到目标。但是这样我们还不过瘾,调整一下参数看看,发现G1和G2的宽度只要一致,对特性阻抗几乎没有什么影响。于是,我们可以放心的在差分线周边铺铜了:

画好之后测量了一下残桩的长度,大概在2.45左右,侥幸满足要求,

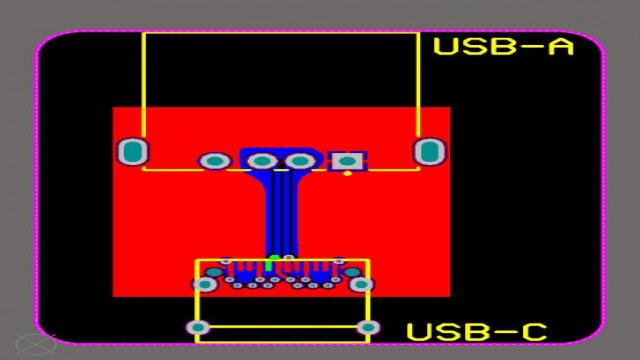

这里要提一下就是由于A端与B端的D+和D-线正好是交叉分布的,所以至少需要穿过板层2次才能满足电气连接的需要。

然而板层厚度就有1.0mm,如果让某一条线穿过板子2次,那么就难以在2.5mm残桩长度的要求之下完成任务。因此在本例中让两条线各穿过板层一次,从而达到目的。

整个板子的连线方式见下图:

板子总面积为32*30mm。

接下来就是送出制板,采购元件等。在此之前看到USB Type-C的连接件时还有些忐忑,觉得引脚非常难以焊接。后来咨询了淘宝卖家(出售连接件的),才知道原来可以将后部的屏蔽壳拆下来焊接的,只不过拆下屏蔽壳之后就千万别尝试连接Type-C 的插头,不然会将中间的芯顶出来,焊好之后屏蔽壳也装不回去了。

由此看来Type-C的连接件是一种基于机器焊接的设计。

最初计算参数的时候,PCB板厚被设置常规厚度1.6mm了,后来仔细查阅资料的时候才发现,Type--C座子的针长还不足1.6mm,如果使用1.6mm的板厚,将完全无法将座子稳定的焊接到PCB上。因此将板厚设置成为1.0mm之后重新计算的参数。

我们先来看看座子,像Foxconn厂家的,型号有很多:

欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

微信扫一扫

微信扫一扫

支付宝扫一扫

支付宝扫一扫

评论列表(0条)