半导体工艺和RF封装技术的不断创新完全改变了工程师设计RF、微波和毫米波应用的方式。RF设计人员需要比以往任何时候都更具体、更先进的技术和设计支持。设计技术持续发展,RF和微波器件的性质在不久的未来将大不相同。本文介绍各种类型的混频器、各自的优缺点,以及在不同市场中应用的演变。本文讨论不同混频器件(主要是混频器)不断变化的面貌,以及技术进步如何改变不同市场的需求。

简介

在RF和微波设计中,混频是信号链最关键的部分之一。过去,很多应用都受制于混频器的性能。混频器的频率范围、转换损耗和线性度,决定了混频器能否用于特定应用。频率高于30 GHz的设计很难实现,此等频率的器件封装更是难上加难。大部分时候,简单的单、双和三平衡混频器满足了一般市场的需求。但是,随着企业开发出的应用越来越先进,并希望提高每dB的性能,传统混频器便显得捉襟见肘。当今和未来的市场需要这样的混频解决方案:针对各种应用专门定制,性能优化,并且支持基于通用平台的设计以便重复使用。

根据应用类型和最终市场,如今的设计人员会有非常不同的需求。一般而言,现在大多数设计人员需要宽带性能、更高线性度、与信号链中其他器件更高的集成度,以及更低的功耗。但是,细分市场不同,以上各种需求的优先级也大不相同。

不同种类的混频器和频率转换器

讨论混频器和频率转换器在不同市场中的应用之前,了解不同类型混频器的基本特性会很有用。顾名思义,混频器将两个输入信号混合,产生其频率之和或频率之差。利用混频器产生比输入信号高的输出频率时(两个频率相加),称为上变频。利用混频器产生比输入信号低的输出频率时,称为下变频。

下一节说明各类常用混频器的高层次设计和优缺点。

单/双/三平衡无源混频器

最常见的混频器类型是无源混频器。此类混频器有不同的设计样式,如单端、单平衡、双平衡和三平衡等。使用最广泛的架构是双平衡混频器。这种混频器很受欢迎,因为其性能出色,实现和架构简单,性价比高,并能提供多种选项。

无源混频器通常以简易性而出名,不需要任何外部直流电源或特殊设置。此类混频器还有其他为人所称道的特性,包括宽带宽性能、良好的动态范围、低噪声系数(NF)以及端口间良好的隔离。此类混频器的设计及其无外部直流电源要求的优势,使得混频器输出端的噪声系数很低。一个较好的经验法则是,无源混频器的噪声系数等于其转换损耗。此类混频器非常适合有低噪声系数要求的应用,而有源混频器无法满足这一要求。此类混频器擅长的另一个领域是高频和宽带宽设计。从RF一直到毫米波频率,它们都能提供良好的性能。混频器的另一个重要特性是不同端口之间的隔离。此特性往往决定了具体应用可使用何种混频器。三平衡无源混频器的隔离性能通常最佳,但其架构复杂,而且其他特性(如线性度等)有些不足。双平衡无源混频器的端口间隔离性能良好,同时架构较简单。对大多数应用而言,双平衡混频器实现了隔离度、线性度和噪声系数的最佳组合。

就信号链整体而言,线性度(也常用三阶交调截点IIP3来衡量)是RF和微波设计的最重要特性之一。无源混频器通常以高线性度性能而出名。遗憾的是,为了实现最佳性能,无源混频器需要高LO输入功率。多数无源混频器使用二极管或FET晶体管,需要大约13 dBm到20 dBm的LO驱动,这对某些应用情形来说是相当高的。高LO驱动要求是无源混频器的最大弱点之一。无源混频器的另一个弱点是混频器输出端的转换损耗。此类混频器是无增益模块的无源元件,故而混频器输出端往往有很高的信号损耗。例如,若混频器的输入功率为0 dBm,且混频器有9 dB的转换损耗,则混频器输出将是–9 dBm。总的来说,此类混频器非常适合测试测量和军用市场,稍后将予以讨论。

无源混频器的优势

·宽带宽

·高动态范围

·低噪声系数

·高端口间隔离

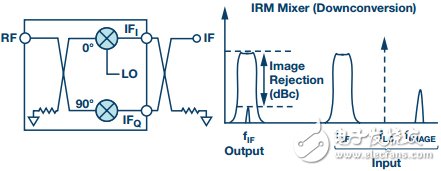

图1. I/Q混频器框图和镜像抑制频域图

I/Q镜像抑制(IRM)混频器

I/Q混频器是一类无源混频器。它不但拥有常规无源混频器的优势,还具备其他优势,即不通过任何外部滤波便可消除不需要的镜像信号。此类混频器用作下变频器时也称为IRM(镜像抑制混频器),用作上变频器时则称为SSB(单边带混频器)。I/Q混频器由两个双平衡混频器构成,LO信号一分为二,然后经过相移而相差90°(一个混频器为0°,另一个混频器为90°)。通过此相移,混频器得以仅产生一个边带(需要的)信号,而抑制不需要的信号。

欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

微信扫一扫

微信扫一扫

支付宝扫一扫

支付宝扫一扫

评论列表(0条)