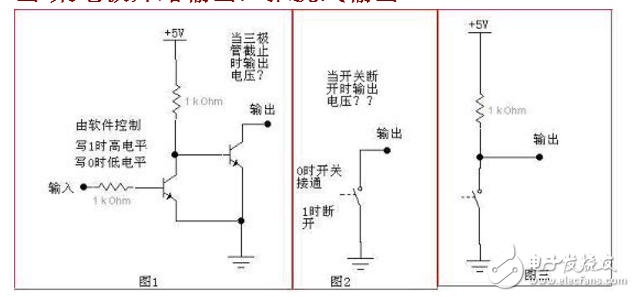

P0口则为双向三态输入输出口

P1\P2\P3是准双向IO口,没有方向控制,做输入时需要先往端口数据寄存器写1才行(也可看作此时为输出,端口输出高电平)。

初始状态和复位状态下准双向口为1,双向口为高阻状态

P1口:准双向8位I/O口

P2口:准双向8位I/O口

P3口:准双向8位I/O口

这里特别要主要准双向与双向三态I/O的区别:P1口,P2口,P3口是3个8位准双向的I/O口,各口线在片内均有固定的上拉电阻,当这三个准双向I/O口作输入口使用时,要想该口先写1,另外准双向I/O口无高阻的“浮空”状态。

而双向口P0口线内无固定上拉电阻,由两个MOS管串接,既可开漏输出(开漏输出,本博客有解释)有可处于高阻的“浮空”状态,故称为双向三态I/O口。

"准"就是"基本上"的意思.

P0口是双向指的是它被用作地址/数据端口时,只有在这个时候,P0口才处于两个开关管推挽状态,当两个开关管都关闭时,才会出现高阻状态.

当P0口用于一般I/O口时,内部接Vcc的那个开关管是与引脚(端口)脱离联系的,这个时候,只有拉地的那个开关管其作用,P0口作为输出,是必须外接上拉电阻的,不然就无法输出高电平;如果P0口作为输入,则必须先对端口写1,使拉地的开关管断开,这个时候,如果不接上拉电阻,则是高阻状态,就是一个双向口,如果接上拉电阻,则本身输出高电平,对输入信号的逻辑无影响(注意是对逻辑无影响,对实际参数有无影响我不确定,但是我认为是有的).

双向与准双向,根本原则是双向包含了高阻这个状态,而不在于是否需要先写1或者不写,P1~P3口因为有内部上拉电阻,因此无论如何不是双向;P0口内部无上拉电阻,在处于数据/地址功能时,自动完成3态的转换,是双向,处于一般I/O口时,如果不接外部上拉,而且先向端口写了1,那么就处于高阻状态,此时,它也是一个人为的双向口,这与它处于地址/数据功能时的自动双向有区别,以及与P1~P3处于输入时输出锁存器为1是有区别的。

简单说:(1) P0口无固定上拉电阻。P1,P2,P3有。

(2) 就是P0口作为输入输出口时,为了能让内部1能正确输出,要接上拉电阻(如果不接的话,内部D=1的时候,Q非=0,V1被截止,V1,V2都处于截止状态,不能正确反映1,所以需要上拉电阻。),在读取输入的时候,因为此时P0口是作为一个准双向口,所以得先向外写1,不然的话,如果锁存器曾经锁存过0,则V1被导通,PO.x被钳制在低电平,不能正确反映输入。

(3)P0口作为地址/数据口的时候,由于访问外部存储器期间,CPU会自动向PO口的锁存器写入0FFH,对用户而言,PO口此时才是真正的三态双向口。

单片机I/O口的结构的详解

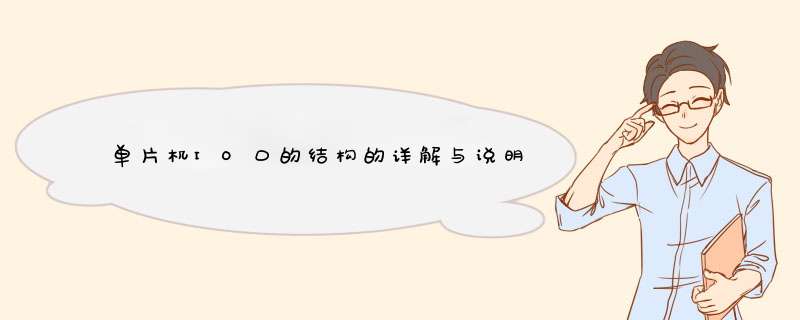

我们先来说说集电极开路输出的结构。集电极开路输出的结构如图1所示,右边的那个三极管集电极什么都不接,所以叫做集电极开路(左边的三极管为反相之用,使输入为“0”时,输出也为“0”)。对于图1,当左端的输入为“0”时,前面的三极管截止(即集电极c跟发射极e之间相当于断开),所以5v电源通过1k电阻加到右边的三极管上,右边的三极管导通(即相当于一个开关闭合);当左端的输入为“1”时,前面的三极管导通,而后面的三极管截止(相当于开关断开)。

我们将图1简化成图2的样子。图2中的开关受软件控制,“1”时断开,“0”时闭合。很明显可以看出,当开关闭合时,输出直接接地,所以输出电平为0。而当开关断开时,则输出端悬空了,即高阻态。这时电平状态未知,如果后面一个电阻负载(即使很轻的负载)到地,那么输出端的电平就被这个负载拉到低电平了,所以这个电路是不能输出高电平的。

再看图三。图三中那个1k的电阻即是上拉电阻。如果开关闭合,则有电流从1k电阻及开关上流过,但由于开关闭和时电阻为0(方便我们的讨论,实际情况中开关电阻不为0,另外对于三极管还存在饱和压降),所以在开关上的电压为0,即输出电平为0。如果开关断开,则由于开关电阻为无穷大(同上,不考虑实际中的漏电流),所以流过的电流为0,因此在1k电阻上的压降也为0,所以输出端的电压就是5v了,这样就能输出高电平了。但是这个输出的内阻是比较大的(即1kω),如果接一个电阻为r的负载,通过分压计算,就可以算得最后的输出电压为5*r/(r+1000)伏,即5/(1+1000/r)伏。所以,如果要达到一定的电压的话,r就不能太小。如果r真的太小,而导致输出电压不够的话,那我们只有通过减小那个1k的上拉电阻来增加驱动能力。但是,上拉电阻又不能取得太小,因为当开关闭合时,将产生电流,由于开关能流过的电流是有限的,因此限制了上拉电阻的取值,另外还需要考虑到,当输出低电平时,负载可能还会给提供一部分电流从开关流过,因此要综合这些电流考虑来选择合适的上拉电阻。

如果我们将一个读数据用的输入端接在输出端,这样就是一个io口了(51的io口就是这样的结构,其中p0口内部不带上拉,而其它三个口带内部上拉),当我们要使用输入功能时,只要将输出口设置为1即可,这样就相当于那个开关断开,而对于p0口来说,就是高阻态了。

对于漏极开路(od)输出,跟集电极开路输出是十分类似的。将上面的三极管换成场效应管即可。这样集电极就变成了漏极,oc就变成了od,原理分析是一样的。

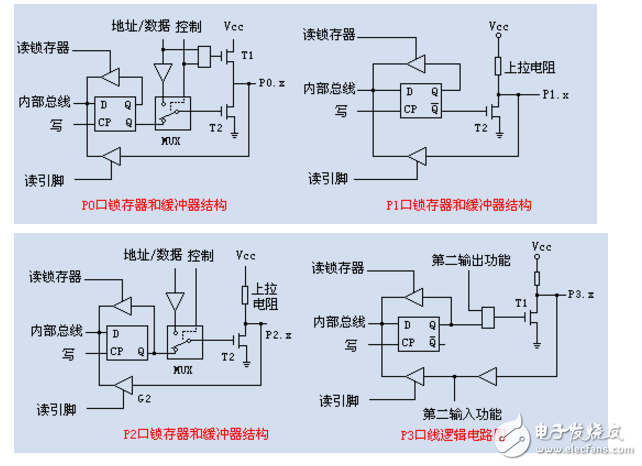

另一种输出结构是推挽输出。推挽输出的结构就是把上面的上拉电阻也换成一个开关,当要输出高电平时,上面的开关通,下面的开关断;而要输出低电平时,则刚好相反。比起oc或者od来说,这样的推挽结构高、低电平驱动能力都很强。如果两个输出不同电平的输出口接在一起的话,就会产生很大的电流,有可能将输出口烧坏。而上面说的oc或od输出则不会有这样的情况,因为上拉电阻提供的电流比较小。如果是推挽输出的要设置为高阻态时,则两个开关必须同时断开(或者在输出口上使用一个传输门),这样可作为输入状态,avr单片机的一些io口就是这种结构。

.AVR单片机IO口的结构分析AVR的IO是真正双向IO结构,由于大部分网友都是从标准51转过来的,受标准51的准双向IO和布尔 *** 作概念影响,没能掌握AVR的IO *** 作,所以有必要撰文说明一下,其实采用真正双向IO结构的新型MCU很多,常用的有增强型51,PIC,AVR等。

先简单的回顾一下标准51的准双向IO结构

1 输出结构类似 OC门,输出低电平时,内部NMOS导通,驱动能力较强(800uA);输出高电平靠内部上拉电阻,驱动能力弱(60uA)。

2 永远有内部电阻上拉(P0口除外),高电平输出电流能力很弱,所以即使IO口长时间短路到地也不会损坏IO口

(同理,IO口低电平输出能力较强,作低电平输出时不能长时间短路到VCC)

3 作输入时,因为OC门有“线与”特性,必须把IO口设为高电平(所以按键多为共地接法)

4 作输出时,输出低电平可以推动LED(也是很弱的),输出高电平通常需要外接缓冲电路(所以LED多为共阳接法)

5 软件模拟 OC结构的总线反而比较方便-----例如 IIC总线

* P0口比较特殊,做外部总线时,是推挽输出,做普通IO时没有内部上拉电阻,所以P0口做按键输入需要外接上拉电阻。

* OC门:三极管的叫集电极开路,场效应管的叫漏极开路,简称开漏输出。具备“线与”能力,有0得0。

* 为什么设计成输出时高电平弱,低电平强----是考虑了当年流行的TTL器件输入特性

相信我们大多数人都接触过51单片机,51单片机的I/O口是准双向I/O口。其实这种说法是不严谨的,我们知道,51单片机有4个I/O口,分别是P0、P1、P2、P3,这4个I/O口的结构并不完全一致,其中P0口是标准的双向I/O口,而P1、P2、P3则是准双向I/O口。

关于准双向I/O口和双向I/O口的区别请看另一篇文章“准双向I/O口和标准双向I/O口的区别”

AVR单片机的I/O口是标准的双向I/O口,它的IO结构就就比51的I/O口复杂多了,单是控制端口的寄存器就有3个 PORTx(数据寄存器)、DDRx(数据方向寄存器)、PINx(端口输入引脚);另外还有一个SFIOR(特殊功能I/O寄存器),这个寄存器中的PUD位控制全部I/O口的上拉电阻是允许还是被禁止。

欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

微信扫一扫

微信扫一扫

支付宝扫一扫

支付宝扫一扫

评论列表(0条)