USB通用申行总线为USB设备与主机之间大量的数据传输提供了高速、可靠的传输协议。目前U盘被广泛用于两台计算机之间的文件传输,使用方便、灵活,但其也有不足之处。若有一些恶意病毒隐藏在U盘当中,则这些病毒很可能会给用户带来不必要的损失;此外当传输数据量较小时,反复的插拔过程会耽误宝贵的时间。因此单用USB接口与PC通信有其局限性。随着短距离无线通信技术的发展,其应用场合已越来越多,比如仪器仪表、计算机遥测遥控系统、家庭网络系统等川。USB接口通信和无线通信都有着各自的优势,倘若把它们结合起来,扬长避短,定会有更大的应用前景。

本文采用PIC16F877单片机、USB芯片FM245BM和无线芯片nR孔4功1组成无线文件传输系统,充分利用USB口数据传输功能,设备连接方便,可进行文件双向传输。

1主要芯片介绍1.,无线传输芯片nRF24L01

24L01是单片射频收发芯片,工作于2.4GHZ- 2.SGHz频段,工作电压为l.gV一3.6V,有多达125个频道可供选择,最高通信速率ZMb/,,具有自动应答和重发功能,其工作参数全部通过芯片状态字配置。微处理器通过SPI访问IDI,将配置状态字写人IDI中,可将其配置为发射、接收、空闲及掉电模式。芯片内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器、调制器等功能模块,并融进了增强型ShockBurst技术。该项技术为IDI所特有,它使得双向通信协议变得简单。

1.2 USB芯片FT245BM

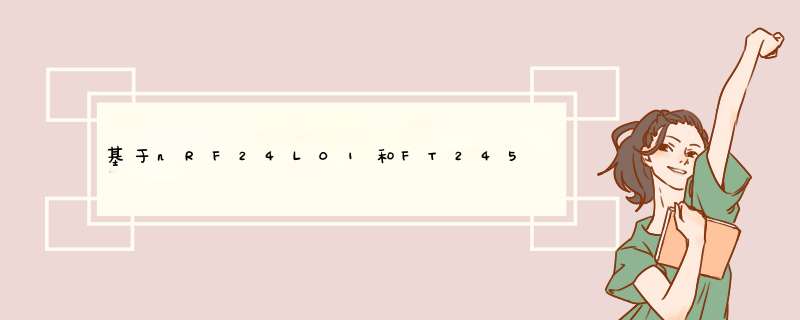

2系统总体设计本系统采用的核心器件是单片机PIC 16F877、无线芯片nRF’24功1及USB芯片F1245BM。一个文件要从一台计算机无线传给另外一台计算机,首先要将文件转换为二进制码(编码),然后无线发射,再无线接收,最后将二进制码还原成原始文件(解码)。文件的编码及解码都是由计算机VB程序完成,硬件则只完成二进制码的传输。考虑到二进制码还要通过单片机进行中继,因此单片机与计算机之间采用USB芯片FT245BM连接,无线传输则由单片机对IDI的控制完成。系统设计总体框图如图1所示。

3.1 USB接口设计

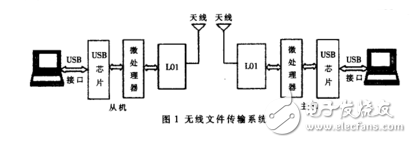

单片机对FT245BM的控制是通过RXF#、RD#、TXE#和WR这四个读写控制信号完成的,如图2所示。当RXF#为低时,表示主机已经将至少l字节的数据发送到USB的接收缓存区,单片机只需将RD#信号由低置高,就可以把D0一D7上的数据读到单片机的寄存器中。当TXE#为低时,表示单片机可以把1字节的数据写人USB,只需把WR信号由高变低,就可以将D0一D7上的数据写人USB的发送缓存区。注意,当TXE#为高时不可以将数据写人USB,这时USB的发送缓存区中正在处理上一次写人的数据或是发送缓存区已经写满。同样,当RXF#为高时,也不能从USB芯片中读取数据。

电路设计可采用总线供电和自供电两种方式,总线供电方式是指P咫45BM设备的电源是通过计算机的USB接口供给的,电流要通过该口流入P巴45BM设备。自供电方式是指R口45BM设备的电源由自己提供,而不通过主机供给。如果采用总线供电方式,在电源端采用一个磁珠,可以减少主机和设备的干扰。同时,在电源端增加去藕和旁路电容,可以提高电路的抗干扰性。如果电路没有外接一片EEPROM,则R咫45BM将采用默认的VID、PID、产品描述符和电源描述符。

3.2无线部分设计

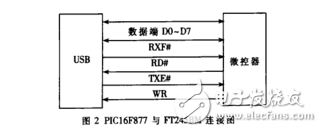

单片机与功l连接图如图3所示。CE、CSN、MOSI、MISO、SCK及IRQ是L01的控制引脚。CE是片选端,CSN、MOSI、MISO、SCK是L()l的SPI口,PIC16877与功l就是通过SPI[2]口进行通信的。SPI通信在无线传输中占重要地位。例如:当要配置印1时,那些配置状态字是通过SPI口写人印1内的;当要发送数据时地址和有效数据也是通过SPI口写人切1的;当IDI接收完数据时,单片机同样是通过SPI口将其读出的,所以必须将单片机与印1采用SPI连接。IRQ则是中断标志位,单片机查询此位的状态就可知道发射或接收是否成功了。

欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

微信扫一扫

微信扫一扫

支付宝扫一扫

支付宝扫一扫

评论列表(0条)