导读:当前对全固态电池的研究如火如荼,相较于传统锂离子电池,全固态电池具有更好的安全性能,为了实现高能量密度,采用高能量密度电极材料至关重要。锂金属和硅具有超高的比容量,是最有前景的两种负极材料。

但当前大部分的研究都集中在锂金属,这主要是因为锂金属具有更低的还原电位(-3.04 V vs. SHE)和更高的室温比容量(3860 mAh g-1),而使用锂金属负极的同时伴随着锂枝晶产生、界面不稳定、临界电流密度低等问题,尽管大量的工作报道了锂金属的稳定性保护,但基于锂金属负极的全固态电池的商业化仍然面临着很多挑战。

01背景介绍

硅负极同样具有超高的比容量(3590 mAh g-1),而且还原电位(~0.4 V vs. Li+/Li)较高,可以有效避免产生锂枝晶,更重要的是,硅的储量丰富,成本较低,是理想的用于固态电池负极材料之一,但当前对固态电池负极的研究大都集中在锂金属,对硅负极的应用前景严重低估。

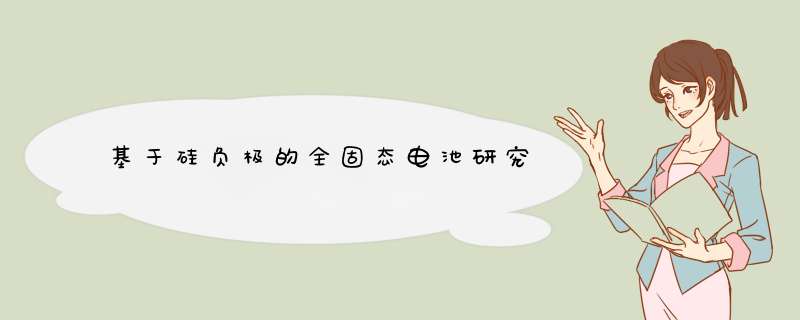

鉴于此,美国东北大学祝红丽课题组等人系统性的评估了硅和锂金属负极在基于硫化物电解质的全固态电池中的应用前景,报道了一种基于纳米硅的可大规模制备的复合材料负极,将其与一种由湿化学法包覆处理后的单晶NMC811正极材料匹配,并采用一种超薄的固态电解质薄膜后,得到了具有超高电池级能量密度的全固态电池。

在0.158 和3.16 mA cm-2的电流密度下,分别得到了285和177 Wh kg-1的能量密度。在C/3倍率下,电池可以稳定循环1000次。该文章发表在国际顶级期刊Advanced Materials上,曹大显博士为本文第一作者。

图一、基于硅负极的全固态电池以及可以适用于工业大规模生产的示意图

02内容表述

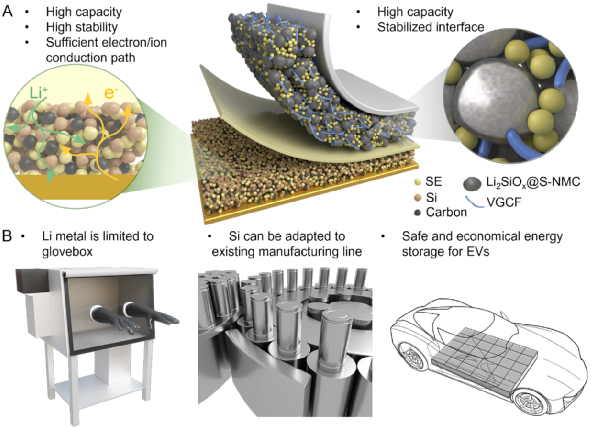

图二、锂金属和硅负极在成本、能量密度、界面稳定性、以及固态电池可加工性的综合对比。

硅具有远低于锂金属的成本,而且对硫化物电解质更稳定,在能量密度方面,采用硅负极可以得到与采用锂金属负极相媲美的能量密度,同时硅相较于锂具有更高的机械强度,不易形变,而锂金属则容易在高压力下刺穿固态电解质。基于硅的固态电池不需要额外加热,而锂金属负极则需要再较高温度下工作来得到较高的临界电流密度。

通过简单的球磨法,便可得到由硅纳米颗粒、导电碳、以及固态电解质组成的复合负极。相较于锂金属有限的接触面积,该硅复合负极内部具有良好的电子和离子的传导通路,可以有效减少局部电流密度。

在半电池测试中,该硅负极表现出良好的性能,在0.1 mA cm-2电流密度下得到高达2773 mAh g-1的容量,同时拥有良好的倍率性能,最高电流密度可以达到2 mA cm-2, 而且可以在0.5 mA cm-2 电流密度下稳定循环200 次。

图三、硅负极的制备及半电池性能。

该负极在循环后,原本由于纳米颗粒的堆积形成多孔的结构消失,电极变得更加致密,而且出现了垂直于电极面方向的裂缝,这种裂缝的产生是硅负极材料在充放电过程中由于体积膨胀造成的。由于裂缝大都是延纵向生长,因此对电极完整性带来的负面影响较低,没有发现电极层与电解质层的剥离。

图四、电极循环前后的形貌分析。对硅负极与锂金属负极在电池中的稳定性做了研究。首先是充放电过程中的阻抗研究,硅负极在循环过程中的阻抗先降低后上升,但整体的变化不大。而锂金属负极在测试前,由于界面反应,阻抗随着时间逐渐增大,而后在对称电池测试中,由于电池逐渐趋于短路,阻抗逐渐减小。XPS的结果显示,硅负极中只有少量的电解质分解,表现出较好的稳定性。

图五、硅负极与锂金属负极电池中稳定性研究。

正极采用了一种由湿化学法制备的有硅酸锂包覆的单晶NMC811。单晶NMC可以有效避免多晶NMC在循环过程中出现的结构破坏的情况,实现更稳定的电池性能,而硅酸锂的包覆,可以有效避免NMC与硫化物电解质的界面不稳定性。

与此同时,硅酸锂相较于应用最多的铌酸锂具有更低的成本。在半电池中,该正极材料表现出良好的电化学性能,在C/20下得到187 mAh g-1的可逆容量,在1C时,电流密度达到3.2 mA cm-2。

图六、硅酸锂包覆的单晶NMC811正极的半电池性能。将上述,硅负极和处理后的正极组合,同时采用一种超薄的固态电解质薄膜(50微米),组成的全电池表现出优异的电化学性能。当正极负载量为10 mg cm-2时,在C/20, C/10, C/5, C/2和1C的倍率下,得到184,178,163,144,和130 mAh g-1的可逆容量。

当正极负载量为20 mg cm-2时,在C/20, C/10, C/5, C/2和1C的倍率下,得到167,156,140,112,和106 mAh g-1的可逆容量。并且在C/3的倍率下,分别循环1000次和650次没有发生短路,同时拥有较高的容量保持率。

图七、全电池电化学性能。

当对该电池基于整个电池(正极,负极以及电解质)的能量密度进行评估,其中正极负载量为20 mg cm-2的电池表现出高达285 Wh kg-1的能量密度,即使在3.16 mA cm-2的电流密度下,依然有177 Wh kg-1的能量密度。

图八、电池级能量密度分析。

审核编辑:汤梓红

欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

微信扫一扫

微信扫一扫

支付宝扫一扫

支付宝扫一扫

评论列表(0条)