一、研究背景

采用固态电解质(SE)搭配锂金属负极的固态锂金属电池有望实现更高的能量密度和高安全性,因而受到了广泛关注。然而,锂枝晶渗透固态电解质导致的电池内部短路等问题仍然是制约固态电池发展的主要瓶颈。以往的研究表明,多晶电解质中的锂枝晶生长主要来自于其内部(如晶界)的电子电导;而单晶电解质则通常归因于由表面缺陷造成的电流和应力集中。相关的理论模型预示:单晶电解质的表面缺陷小到一定临界尺度以下则可以抑制枝晶生长。然而,这与实际情况常常不符。另外,如果推至极限情况,即一个接近无缺陷的单晶电解质是否就可以抑制锂枝晶的生长?尽管这是人们普遍的心理预期,但并没有经过实验验证。

在电池的制造及循环过程中,锂金属与固态电解质界面普遍存在着接触不充分的情况,这些局部接触位点通常被称为“热点”(“hot spots”)。这些热点的局部电流密度通常比电池平均电流密度要高得多,因此锂枝晶往往会从这些热点部位开始往固态电解质内部渗透。但这一过程如何发生,特别是它与缺陷的关系如何,人们并不清楚。由于界面处的热点被锂金属覆盖,因而对其演变过程进行直接高时间和空间分辨率的观察是很困难的,这严重阻碍了人们深入理解固态电解质的失效机理。

二、研究工作简单介绍

鉴于此,厦门大学王鸣生教授课题组,联合华中科技大学杨辉教授,利用原位透射电镜(in-situ TEM)构建了微型固态锂金属电池,深入表征了锂金属与固态电解质界面演化的动力学过程,揭示了锂枝晶从局部接触界面处渗透固态电解质的机理。该研究采用有代表性的单晶石榴石固态电解质Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12(LLZO)作为研究模型,在TEM中原位构建了可进行截面方向观察的固态电池Li|SE界面。原位观察表明:锂金属在界面处的沉积行为与其电化学机械(Electrochemo-mechanical)应力息息相关,该应力的大小高度依赖于局部电流密度和机械约束。研究发现,该沉积应力对固态电池锂负极侧界面演化具有双重作用:正面作用是在低沉积速率下驱使锂金属沿LLZO表面横向蠕变,增加Li|LLZO接触面积;负面作用则是在高速锂沉积时诱导固态电解质从表面发生破裂并伴随着锂枝晶的渗透。该实验结合理论模拟揭示了:LLZO单晶在开裂瞬间,锂金属沉积应力可以高达GPa甚至10GPa量级,即便是接近无缺陷的高强度单晶LLZO,也无法抵抗如此强的电化学机械力的攻击。此外,通过削弱界面处的机械束缚,作者还展示了LLZO实际上可以承受高达A·cm-2量级的局部高速锂沉积而不会损伤。最后,基于上述研究结果,作者根据快速释放界面应力的原则提出了一些改善固态锂金属电池性能的策略。相关成果以 “Visualizing the failure of solid electrolyte under GPa-level interface stress induced by lithium erupTIon” 为题发表在顶级期刊Nature CommunicaTIons上。王鸣生课题组的博士生高浩文为本文第一作者,王鸣生教授和杨辉教授为共同通讯作者。

三、核心内容表述部分

3.1 内容详情

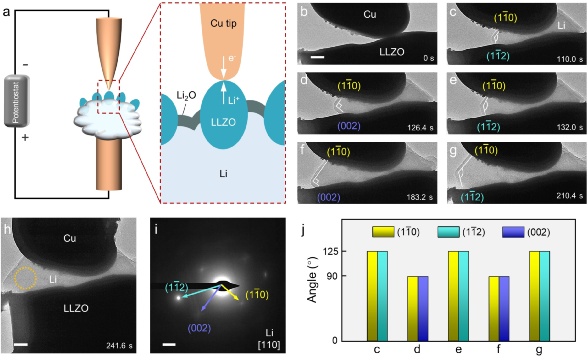

图1展示了在原位TEM中搭建的一个anode-free型纳米电池Li|LLZO|Cu,该结构允许从截面视角观察Li在Cu集流体与LLZO之间的成核和生长行为,从而研究锂金属与固态电解质在局部接触位置(热点)的动态演化。锂与固态电解质界面上的热点位置通常会受到周围不同程度的机械束缚,为了研究这种机械束缚对锂金属与固态电解质界面演化的影响,本工作采用了三种强度不同的探针作为集流体,即刚性的铜针尖(强机械束缚)、细长的钨针尖(由弱到强的可变束缚)以及柔软的碳纳米管CNT(弱机械束缚)。

图1原位观察Cu|LLZO界面处单晶Li的成核与横向扩张行为。

图2a展示了在钨(W)探针弱的机械束缚下,Li生长成晶须并向上顶开探针;随后,W探针会对锂晶须施加一个逐渐增大的压力。Li晶须由于受到顶部W集流体的压力(stack pressure)而停止生长,该压力可以通过单晶Li传递到Li|LLZO界面处,促使Li横向生长从而覆盖LLZO表面(图2b),该横向扩张主要通过锂原子的表面扩散(蠕变)完成(图2d)。这表明在低速沉积时,适当的机械束缚或者堆叠压力可以促进锂金属的横向沉积,从而改善锂金属与固态电解质界面接触不良的情况。

图2Li晶须纵向生长顶开柔韧的W针尖,并受到W针尖逐渐增大的反向压力。当该压力增大到一定程度便可以引导Li横向扩展从而覆盖LLZO表面。

而当锂金属高速沉积时(即Li在LLZO表面喷发,速率达到A·cm-2量级),强的机械束缚会严重阻碍沉积应力的释放,从而导致固态电解质产生裂纹并伴随着锂金属的渗透(图3)。结合经典的Griffith裂纹理论估算以及化学-机械模拟可知,单晶LLZO颗粒开裂的沉积应力已经达到了GPa甚至10GPa量级(图4a-f)。作为对比,若采用柔软CNT作为集流体来提供弱机械束缚时,尽管锂金属喷发速率仍高达到A·cm-2量级,Li|LLZO界面却不会发生大的应力累积,从而实现了固态电解质表面的无损伤高速锂沉积(图4g-h)。这得益于弱机械束缚下Li|LLZO界面处,锂的生长模式发生改变,并由此导致质量/应力的快速释放。基于这些实验结果,该团队提出在集流体与固态电解质之间引入锂的宿主材料以缓解锂金属在界面处的应力累积(同时解决锂负极在循环过程中的巨大体积变化问题)。这类材料允许锂在其内部快速传输,通过将固态电解质界面处的锂输运至远端,从而避免锂堆积在界面处产生大的应力。作者利用原位TEM展示了这种材料解决界面应力问题的可行性,采用非晶碳纳米管(a-CNT)作为宿主材料,该材料允许Li+在碳壁高速传输(图4i)。在高电流密度下(200mA·cm-2),锂离子到达LLZO界面后,迅速沿着碳壁传输至a-CNT中并沉积在远离界面的位置,避免了应力在LLZO表面累积,从而保护了LLZO。

图3由于受到Cu集流体和LLZO强的机械束缚,局部高速喷发的Li金属可以产生极大的应力迫使LLZO开裂和锂枝晶渗透及短路。

图4 (a-f) 化学-机械模拟显示在集流体强的机械束缚下以不同速率沉积锂金属所产生的应力值。(g-h) 细长柔软的碳纳米管(CNT)作为集流体,由于引入的机械束缚非常弱,可以引导锂快速生长成晶须并且避免对LLZO造成损伤。(i)在集流体与固态电解质之间引入非晶碳纳米管(a-CNT)作为宿主材料(host),可以将LLZO界面处堆积的锂快速输运至远端,避免应力累积破坏LLZO。

3.2 最终核心结论

本文通过原位TEM创建了Li|LLZO界面的截面视图,揭示了锂沉积界面动力学及相关固态电解质的失效机制。锂金属沉积诱导的应力主导了Li|LLZO界面发生的各种行为,该应力高度依赖于沉积速率和周围的机械约束。研究了在高堆叠压力和低沉积速率下Li单晶的生长动力学,结果显示生长中的Li可以通过蠕变变形来增大Li|LLZO界面接触。令人印象深刻的是,随着电流脉冲在这些局部接触位点的通过,原位TEM清楚地捕捉到了LLZO在刚性约束下裂纹产生(以“劈裂”或“剥离”的形式)的瞬间。这些结果与化学-力学模拟相结合,揭示了此种情况下锂金属沉积可能产生10GPa水平的极端应力,而该量级的应力甚至可以解理/破坏一个几乎没有缺陷的LLZO单晶。最后,作者根据界面处快速释放质量/应力的原则,提出了一些可行策略去改善固态电池的倍率性能。

这项工作揭示了:(1)“没有不透风的墙“——接近Defect-free的LLZO单晶颗粒也无法抵抗锂沉积压力;(2)局部超高电流密度并不必然导致SE的破裂,通过提升Li|SE界面处锂离子/原子的输运效率,LLZO单晶可承受至少A·cm-2量级的局部电流密度。

四、文献详情

Haowen Gao, Xin Ai, Hongchun Wang, Wangqin Li, Ping Wei, Yong Cheng, Siwei Gui, Hui Yang, Yong Yang, Ming-Sheng Wang. Visualizing the failure of solid electrolyte under GPa-level interface stress induced by lithium erupTIon.

Nature CommunicaTIons, 2022, 13, 5050.

https://doi.org/10.1038/s41467-022-32732-z

审核编辑 :李倩

欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

微信扫一扫

微信扫一扫

支付宝扫一扫

支付宝扫一扫

评论列表(0条)