称重传感器是当前应用为广泛的称量器件之一。随着科技的发展,对工业衡量、称量技术和器材的要求日渐提高,在称重传感器的生产过程中,其度的检测变得越来越重要。传统的检测方法是使用高万用表测量称重传感器的输出电压,再由人工记录检测数据, *** 作复杂而且速度慢、误差大。本文介绍的称重传感器高自动检测系统,使用可编程控制器(PLC)控制机械手完成检测过程中的压力加载和卸载动作,并利用工控机通过高数据采集卡采集数据,能高速检测32路称重传感器的输出电压,实现了称重传感器检测过程的自动化。

1、高称重传感器自动检测系统设计原理

1.1 称重传感器的测试原理

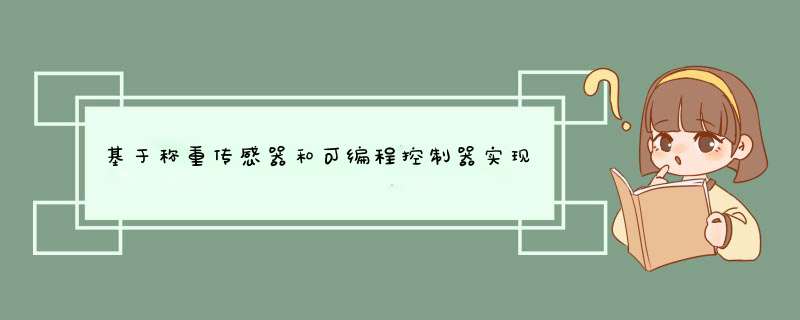

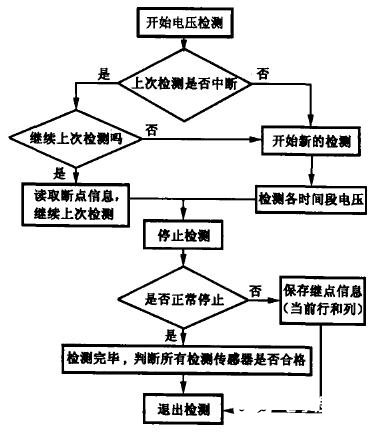

称重传感器的测试流程如图1所示。称重传感器的电压输出范围为0~30mV.检测标准主要有:未受力的零点电压U0≤5mV;20min前后输出电压变化范围和受力过程中电压和电压变化不超过0.006mV,即Uoe-U0≤0.006mV,Umax-Umin≤0.006mV;受力过程中输出电压每间隔5min的变化不超过0.003mV.整个测试过程中所有输出电压符合以上测试标准,则说明传感器度达到要求,性能良好;否则,传感器不能准确反映出所受压力,线性误差大,传感器不合格。

1.2 称重传感器检测数据分析

在传统检测中,通常使用高万用表测量传感器的输出电压,工作人员读表记录数据。其缺点是每次只能读取一支传感器的数据,而且每次切换测试机台时,万用表需要3s的稳定时间才能读数,记录数据需要1s时间。导致结果产生很大的时间误差,进而影响了合格品的判定。例如当读取U5时,1号机台读取到的是1号传感器5min时的值,而读到32号机台时,实际时间已经进行到了(3s+1s)×32路+5min=422s,也就是说32号机台上的传感器的U5并不是5min时的电压,而是422s的电压。从第1路到第32路,产生了122s的时间误差。称重传感器自动检测系统使用多路数据采集卡,可将每路输出电压的平均读取时间降低到几秒钟之内,解决了传统检测中的时间误差问题。

图1 称重传感器测试流程图

由测试标准可以看出,称重传感器的输出模拟信号变化范围较小,模数转换(A/D)较高,为1μV(10-6V)。因此,必须使用高及性能稳定的A/D采集卡,A/D分辨率位数x由2x≥1/10-6解得x≥19.93.即采集卡的A/D分辨率位数要在20位以上。因此选用24位的高采集卡可满足称重传感器自动检测系统的检测需要。

1.3 对称重传感器的加载压力与卸载压力过程

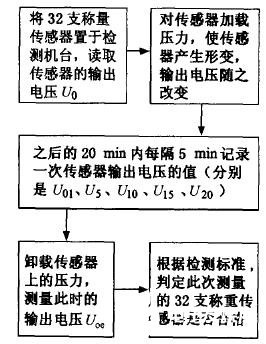

对传感器加载和卸载压力是整个检测过程中必不可少的工作程序。如果使用人工施力和卸力, *** 作费时费力,而搬运机械手能模拟人手臂的部分动作,按照设定的程序对砝码进行抓取、搬运 *** 作,不受砝码重量的限制,能在短时间内自动完成加载和卸载过程。机械手的移动使用电磁阀驱动气缸来实现,其 *** 作是加载时将砝码搬至传感器测试机台上,卸载时将砝码搬回原处。搬运机械手加载压力的工艺流程如图2,图中的小方块代表各个方向的限位开关,当机械手移动时遇到限位开关停止当前的运动,进行下一步的运动.1)~8)是加载压力过程中搬运机械手的运动步骤。卸载压力过程的机械手运动类似。

图2 压力加载流程示意图

1.4 检测数据的处理

称重传感器自动检测系统能对32路机台同时进行检测,30min内完成全部检测过程,生产线统计数据表明,一天的检测数据超过400个记录,一年的检测数据约10万条。本系统使用数据库系统管理庞大的检测数据,可以对检测数据实现组合查询、合格率统计,或将查询的结果打印成报表输出。

2、称重传感器自动检测系统设计

2.1 称重传感器检测系统硬件选择

工业现场比较容易存在粉尘、高温、潮湿、噪声、冲击、振动、各种电磁信号干扰、辐射、腐蚀,要求计算机必须能长期、无故障地连续运行,一旦发生故障,能较快地修复。工控机能提供多个板卡插槽,其较高的防磁、防尘、防冲击、抗干扰能力,满足了工业生产对系统运行的高稳定性的要求。因此本系统选用研华工控机作为自动检测系统主机。

系统需同时检测32路传感器的输出电压,而高高分辨率采集卡的数据采样通道一般为4路,系统选用8块双诺公司生产的PCI总线系列A/D采集卡AC6040,该采集卡技术指标如下:

1)4路双端模拟差分输入,24位的高A/D分辨率;

2)可选采样频率10Hz、25Hz、50Hz、100Hz,4通道时A/D通过率=(采样频率/4);

3)可选增益:1、2、4、8、16、32、64、128倍,对应输入幅度为:±2500mV、±1250mV、±625mV、±312.5mV、±156.25mV、±78.125mV、±39.0625

mV、±19.53125mV.

因为系统要求检测分辨率《1μV,所以对于AC6040选用10Hz的采样频率和128倍增益.AC6040的4个通道同时工作时,单通道采样频率为2.5Hz,忽略工控机对8块AC6040采集数据的处理时间,整个系统的数据读取速度约为2.5Hz,满足系统的工艺要求。

2.2 称重传感器检测系统的设计框图与技术指标

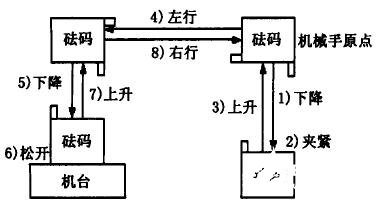

高称重传感器自动检测系统如图3所示。高称重传感器自动检测系统主要技术指标如下:

1)系统主机配置:研华工控机一台(PCA-6180E全长CPU卡,PCA-6114P12无源底板);OMRON微型PLC-CPM2A一台。

2)多路数据采集:8块24位A/D采集卡AC6040;同时处理32路机台的输出模拟量,检测机台路数可扩充至64路,128路。

3)载荷范围和检测范围:荷载压力200kg,检测电压范围30mV.

4)系统速度和系统:系统数据读取频率2.5Hz,模数转换位数24位,分辨率1μV,误差0.05%.

5)系统工作环境:温度-10~50℃,220V/50Hz.

图3 称重传感器自动检测系统框图

2.3 称重传感器检测系统软件设计

该检测系统选用VB语言作为软件开发工具.VB提供的串行通信控件Mscomm可以方便地通过串口控制PLC,进而控制机械手的加载卸载 *** 作,其ADO(AcTIveDataObject)编程模型还拥有强大的数据库处理能力。根据检测系统的硬件选用和系统功能分析,软件部分可以分成几个功能模块分别实现。主要的功能模块如下:

图4 电压检测模块流程图

1)机械手控制模块

对传感器施加和卸载压力时,该模块工作。通过RS232端口向PLC发送监控命令。

2)电压检测模块

电压检测模块是系统软件的模块,主要功能为采集传感器各时间段的输出电压,并判断传感器是否合格.VB不能直接访问I/O端口,采集卡生产商双诺公司提供了用于语言直接访问AC6040的动态链接库(DLL)acpci.dll,在安装采集卡驱动程序时动态链接库文件同时被安装在系统目录下.acpci.dll中提供了多个用于数据采集的应用程序接口(API)函数,其中AC_6040_INIT函数初始化AC6040,获得采集卡AC6040的数量和识别ID,AC_6040_CH函数用于切换AD采样通道,AC_6040_AD函数用于读取A/D转换的数值。

工控机通过这些函数读取到的数值与实际传感器的输出电压的转换公式如下:

U=2500*(Data-800 000H)/800 000H/G(mV)

其中,Data:采集卡采集的数据,G:系统设置的放大倍率(在此G=128),U:传感器实际输出电压为了保证采集数据的准确性,我们在每个时间段都读取10个电压值,去掉值和值后取算术平均值作为输出电压值,则得到的电压值为:U=(∑8i=1Ui)/8.

系统对32路数据读取频率为2.5Hz,读取10个电压值的时间为[1/(2.5Hz)]×10=4s.对比传统检测方法,该自动检测系统不但提高了检测数据的性,而且将每次的检测时间从原来的122s缩短到4s,减小了时间误差。系统还考虑了意外断电情况,设置了断点保护功能模块。如意外断电,续电后可以继续未正常结束的检测过程,从断点处重新开始数据采集和检测。电压检测模块流程设计如图4.

3)数据查询模块

该模块完成检测系统的数据查询功能,用户可以对产品型号、生产日期、检测日期、合格情况等各项信息进行组合查询,打印查询结果或输出报表。系统还可定期将备份数据导出到后备硬盘或光盘,使历史检测数据不慎被破坏时可以恢复。

2.4 系统软件主界面设计

系统软件主界面设计如图5所示。

图5 系统软件主界面

3、结束语

我们为某工厂研制的称重传感器高自动检测系统集高数据采集、数据处理、搬运机械手控制功能于一身,提高了传感器的检测效率,避免了人为误差,节约了人力资源,实现了检测流程的自动化;系统软件界面简洁、 *** 作简单、功能完善,为检测人员带来了 *** 作上的很大便利。该自动检测系统目前已正常运行5个月,在生产实践中表现出了其高效性、高可靠性和高稳定性。

责任编辑:gt

欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

微信扫一扫

微信扫一扫

支付宝扫一扫

支付宝扫一扫

评论列表(0条)