大规模的多输入多输出(MIMO)是5G无线通讯研究中一个令人兴奋的领域。对下一代无线数据通讯网络,它将带来显著的进步,拥有在更高的数据速率下以更高的可靠性容纳更多用户同时消耗更低功耗的能力。使用NI 大规模MIMO的应用程序框架,研究者可以快速搭建128天线的MIMO测试平台,采用一流的LabVIEW系统级设计软件和顶尖的NI USRP™ RIO软件无线电硬件,来进行大规模天线系统的快速原型开发。使用一套简单且可应用于创建基于FPGA逻辑和高性能处理优化部署的设计流程,该领域的研发者能够使用统一的软件和硬件设计流程来满足这些高度复杂系统的原型设计需求。

大规模多入多出(MIMO)简介随着移动设备的数量和人们所使用的无线数据流量的指数级增长,驱使着研究人员对于新技术和新方法的探究以解决这一日益增长的需求。下一代的无线数据网络,被称作第五代移动通讯技术或5G,必须要解决容量限制,以及一些现有通信系统中存在的挑战,诸如网络的可靠性、覆盖率、能效性、和延迟性等。大规模MIMO作为5G技术的一种实现方案,通过在基站收发信机(BTS)上使用大量的天线(超过64根)实现了更大的无线数据流量和连接可靠性。这种方式从根本上改变了现有标准的基站收发信机架构,现有标准只使用了最多8根天线组成的扇形拓扑。由于拥有数以百计的天线单元,大规模MIMO可以使用预编码技术集将能量集中到目标移动终端上,从而降低了辐射功率。通过把无限能量指向到特定用户,辐射功率降低,同时对于其他用户的干扰也降低。这一特性对于目前受干扰限制的蜂窝网络来说是非常有吸引力的。如果大规模MIMO的想法真的可以实现,那么未来的5G网络一定会变得更快,能够容纳更多的用户且具有更高的可靠性和更高的能效。

由于大规模MIMO使用了较多的天线单元,因而面临了一些现有网络未遇到过的系统挑战。比如说,当前基于LTE或LTE-A的数据网络所需的导频开销是与天线的数量成比例的。而大规模MIMO管理了大量时分复用的天线的开销,在上下行之间具有信道互易性。信道互易性使得上行导频获取的通道状态信息可以在下行链路的预编码器中被使用。其他更多实现大规模多入多出的挑战还包括:在一个或多个数量级下来确定数据总线和接口的规模;以及在众多独立的射频收发器之间进行分布式的同步。

这些有关定时、处理以及数据收集上的挑战使得原型化验证变得更为重要。为了让研发者能够证实对应理论,这就意味着需要把理论工作转移到实际的测试台上。通过使用真实应用场景中的实际波形,研发者开发出产品原型并确定大规模MIMO的技术可行性和商业可行性。就新型无线标准和技术来说,把概念转化为产品原型的时间就直接影响到了实际部署和商业化的进程。研发者能越快地开发出产品原型,就意味着社会能越早地受益于这项创新技术。

1. 大规模MIMO产品原型概述下面所述的是一个完整的大规模MIMO应用程序框架。它包含了搭建世界上最通用的、灵活的、可扩展的大规模MIMO测试台所需的硬件和软件,该测试台支持实时处理以及在研发团队所感兴趣的频段和带宽上进行双向通信。使用NI软件无线电(SDRs)和LabVIEW系统设计平台软件,这种MIMO系统的模块化特性促使系统从仅有几个节点发展到了128天线的大规模MIMO系统。并且随着无线研究的演进,基于硬件的灵活性,它也可以被重新部署到其他配置的应用中,比如点对点网络中的分布式节点,或多小区蜂窝网络等。

图1. 瑞典隆德大学——基于USRP RIO的大规模MIMO测试台 (a) 一种自定义的横向极化贴片天线阵列(b)

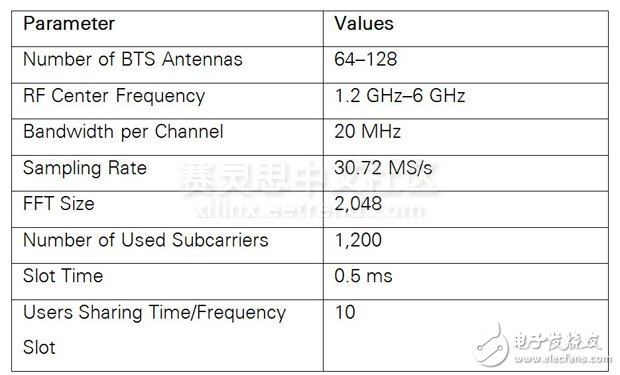

瑞典隆德大学的Ove Edfors教授和Fredrik Tufvesson教授与NI一起合作,使用NI大规模MIMO应用程序框架开发出了一套世界上最大规模的MIMO系统(见图1)。他们的系统使用了50套USRP RIO软件无线电来实现大规模MIMO基站收发信机天线数(见表1)为100天线的配置。基于软件无线电的概念,NI和隆德大学研发团队开发了系统级的软件和物理层,该物理层使用了类似于LTE的物理层和时分复用技术来实现移动端接入。在这一合作过程中所开发的软件,可作为大规模MIMO应用程序框架的一部分被下载。表1中展示了大规模MIMO应用程序框架所支持的系统和协议参数。

表1. 大规模MIMO应用程序框架系统参数

欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

微信扫一扫

微信扫一扫

支付宝扫一扫

支付宝扫一扫

评论列表(0条)