Android在过去一直扮演后起之秀的角色,切入智慧型手机的速度似乎慢了苹果的iOS一步,但与Apple相同的是,它也成功的将其应用从手机移植到了平板电脑(Tablet PC)上。Android开放原始码(Open Source)的特性,能轻易地提高厂商对自家产品的接受度,更不用提背后Google的强力撑腰能带来多大的经济效益。目前可见包括手机厂商HTC、Motorola、SAMSUNG,以及电脑大厂HP与Dell等皆投向Android的怀抱,Android被广泛应用可说是势在必行。

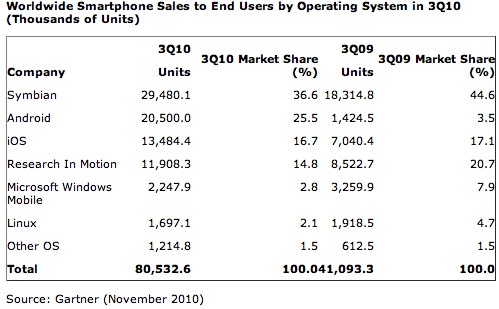

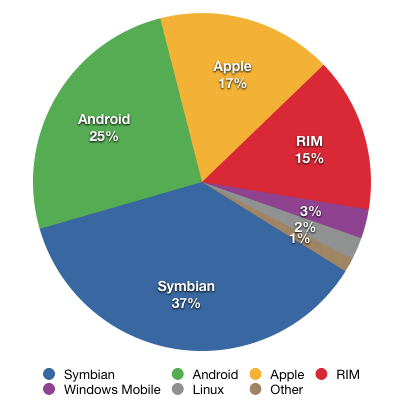

Android OS市场占有率变化

尽管Android系统的普及看似指日可待,但在实际的产品应用上,也有其可能产生的问题风险。Android作为一个开放式的作业系统,是Google提供厂商的作业系统参考架构(reference design),厂商能有充足的发挥空间,以Android为基础向上开发设计自家产品,但也因为这样的开放性与自由性,让厂商在软硬体结合的这个环节必须下更大的功夫,像是如何挑选合适的硬体包括基频处理器、通讯晶片、触控感应晶片、天线与记忆体模组等,以及如何调整出最适当的软体设定等,更重要的是如何将软硬体整合,开发出差异化的产品。这中间所有的细节都会对产品最终样貌产生莫大的影响,像是其功能的完整度、使用介面的设计、效能表现(例如触控滑动画面、开启程式所需时间)、品质可靠度、甚至是后续的韧体升级动作等等。在此百佳泰便试图以专业中立的测试实验室角度,来点出厂商应用Android于手机、平板电脑或其他装置时应注意的开发重点,以希冀作为一个有效的参考资讯。

解构Android基本技术架构

首先我们先来看到Android的基本技术架构,Android是以Linux为核心,并采用软体堆迭(software stack)的架构延伸发展的一套软体平台与作业系统。根据下图可以看出,其基本架构分为五层:

*Android Structure by Google

Linux核心(Linux Kernel):以Linux开发提供最底层的核心系统服务,包括安全性 (Security)、、记忆体管理(Memory Management)、进程管理(Process Management)、网路堆迭(Network Stack)与驱动程式模型(Driver Model)。

Android执行环境(Android RunTIme):透过Core Libraries(核心函式库)以及暂存器型态的Dalvik Virtual Machine(Dalvik虚拟机器)来执行程式。

系统函式库(Library):使用C++/C++函式库的系统元件以供呼叫使用,开发者可透过上层的应用程式框架来运用这些功能,这也是主要Android装置的效能关键。

应用程式框架(ApplicaTIon Framework):被设计来简化元件的再运用,开发者能完整存取使用与核心应用程式(Core ApplicaTIon)相同的API,应用程式可以发布功能并为其它应用程式所使用(需受限于其安全性限制),开发者也可运用同样的机制来新增与置换元件。

应用程式(ApplicaTIon):所有Android应用程式皆是以Java程式语言编写,原始就会包含像是Email、简讯、日历、地图、浏览器、联络人等其它应用程式,让使用者一开始就拥有这些基本功能,开发者也可在此客制其使用介面。

厂商越想要设计出与原始设定不同且增强效能的产品,便越需要对这五层架构进行修改。譬如像是多工处理能力(multi-tasking),便可能需要修改包括Linux核心与应用程式框架的设计;而应用程式的开发者更可能需要针对应用程式与框架进行调整。由此可见,对Android装置而言,任何一个功能的置入或是对硬体设定的细微更动,都需要对Android系统进行从下到上的调整以达到最优化的效能,而这正是最为困难与需要验证的一环。

欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

微信扫一扫

微信扫一扫

支付宝扫一扫

支付宝扫一扫

评论列表(0条)